Le Dit des gueux de Grève est un poème de Rutebeuf (1230-1285), poète médiéval, clerc et jongleur d’origine champenoise qui passa sa vie à Paris au XIIIème s, une époque où la ville se développe sans commune mesure et aimante toute une population de miséreux à la recherche précaire d’une pitance gagnée au jour le jour.

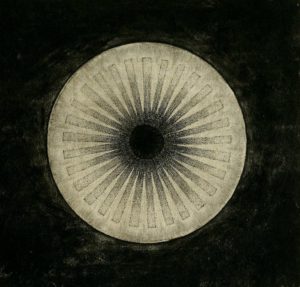

La place de Grève au Moyen-Âge

Ceux qu’on appelle les “gueux”et qui bientôt viendront hanter les Cours des Miracles qui s’organisent comme des royaumes de misère au bord des remparts, ont alors la particularité de “faire la grève“: une expression parisienne née à l’époque où l’actuelle place de l’Hôtel de Ville s’appelait la “place de Grève”(>la “grève” du premier port de la Seine où l’on déchargeait les marchandises par voie fluviale). “Faire la grève” prenait alors, pour cette main d’œuvre bon marché à la recherche de travail journalier, le sens économique de venir sur cette place en attente d’être embauché par les divers employeurs qui s’y affairaient quotidiennement. C’est seulement à partir du XIXème s. que cette expression prend le sens actuel d’un arrêt concerté du travail alors que les travailleurs mécontents se réunissaient sur cette même place pour fédérer leurs doléances.

La place de Grève est aussi un lieu patibulaire, d’exécutions publiques. Les potences-supplice dégradant réservé aux gens de basse extraction- y restent dressées en permanence et il n’est pas rare d’y voir pendus les cadavres des manants. Le poème de Rutebeuf vient recueillir en quelques vers, deux siècles avant François Villon et sa célèbre Balade des pendus, l’image rémanente d’une persistance rétinienne: la mort est le refuge du pauvre. Et le poème est son tombeau.