La statue nous surprend: elle surgit telle une figure de proue à l’angle de la rue Poissonnière et de Cléry, au seuil du quartier du Sentier aussi dénommé “la Petite Égypte” -en référence aux campagnes d’Égypte de Napoléon, en résonance plus ésotérique avec le quartier des “gitans” de la célèbre Cour des Miracles qui s’y trouva jusqu’au XVIIème s: une statue de Sainte Catherine, martyre chrétienne à Alexandrie (au IVème s.).

Logée dans une niche, la statue en ronde-bosse de la Sainte porte la roue et la palme, les symboles de son martyre.

À

À l’angle de la rue de Cléry, à l’endroit stratégique où durant trois siècles s’éleva l’enceinte de Charles V (de 1353 à 1672), l’effigie semble s’inscrire dans la tradition païenne des divinités gardiennes des seuils et des limites, des marges et des carrefours. On se souvient de la mystérieuse Hécate, déesse lunaire et obscure dévouée à la protection des croisements de routes suivant l’hymne Orphique qui l’invoque comme la prêtresse des passages…et en fait la magicienne par excellence.

Dans l’antiquité et durant le Moyen-Âge, il était coutume de dresser à ces endroits de passage jugés ambigus et constituant potentiellement une menace, des effigies prophylactiques (de protection magique et de détournement de forces maléfiques).

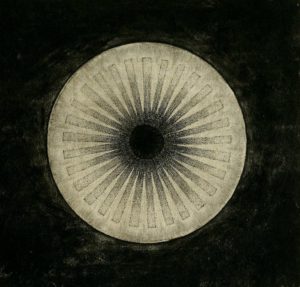

Prenant la forme de masques, de mascarons, d’yeux ou de visages, ces talismans de pierre viennent sceller dans l’ouvrage d’un édifice la consécration rituelle bénéfique que l’on destine à son usage.

Les mascarons sont bien trop nombreux à Paris pour en décliner le typologies et les influences bien que quelques aventuriers urbains s’amusent à les recenser, mais retenons ceci: où qu’ils se trouvent, ils marquent le risque d’un danger, d’un “mauvais oeil” (archétype de la menace dans l’antiquité: le mauvais oeil est une rupture d’équilibre du cours des choses par un regard oblique qui est venu perfidement déchirer l’ordre du monde visible et invisible -les deux étant liés) auquel ils parent grâce à la frontalité de leur regard, censée rétablir magiquement l’équilibre des continuités et la juste transformation de l’ordre des choses.

l’oeil “oudjat” du dieu égyptien Horus, archétype magique du rétablissement de la vision, est une amulette répandue dans tout le bassin méditerranéen.

Une superstition païenne, liée à la croyance néfaste des seuils en tous genres (des portes aux ponts, en passant par les lieux où la matière se transforme comme les moulins et les fontaines), que l’architecture moderne réemploie parfois sans le savoir :aussi retrouve-t-on cette ancestrale amulette des yeux qui protègent des regards néfastes jusque sur les cheminées de la station d’épuration de Seine-amont dans le Val-de-Marne (ouverte en 1987)

La rue Poissonnière aussi, colporte son lot de superstitions liées aux passages et aux métamorphoses : jusqu’au XIXème s. elle était l’artère directe d’approvisionnement des Halles de Paris par la”Chasse-Marée”, ceux qui alimentaient les poissonniers de la ville en pescaille fraîchement pêchée dans la Manche et rapidement affrétée par les routes cahotantes dont il faut imaginer les pavés usés sous le bitume de l’actuelle A1. Il fallait faire vite pour conserver la fraîcheur du poisson, chaque minute était importante: la rue Poissonnière était une voie rapide qui entrouvrait cette porte par où s’engouffrait le vent du nord et l’iode salin.

La statue de Sainte Catherine que les siècles ont miraculeusement conservée (la statue provient d’un édifice plus ancien, “l’hospice Sainte-Catherine”qui se trouvait en face du carrefour) devint au XXème s. la divinité votive d’une étrange corporation de jeunes filles parisiennes: celles qu’on appelait les “catherinettes” et qui avaient pour signe de reconnaissance d’avoir plus de 25 ans…et d’être encore célibataires.

Jeunes filles issues du milieu de la confection et de la coiffe, travaillant dans le domaine de la mode (le nerf professionnel du quartier du Sentier à partir du XIXème s.), celles qu’à l’orée du XXème s. on appelle les “midinettes” (car elles mangent à midi des petits encas appelés “dînettes” dans les squares de la capitale) prennent pour coutume d’adopter Sainte Catherine pour patronne.

Dès 1900, tous les 25 Novembre, jour de la Sainte-Catherine, les “catherinettes” en costume de fête viennent fleurir la statue nichée de la Sainte au coin de la rue de Cléry. Par ce geste, elles exprimaient le voeu d’un prompt mariage.

Les jeunes filles célibataires qui travaillent pour la haute couture déposent une gerbe à Sainte-Catherine pour trouver un mari dans l’année. Paris, 1950. Photographie de Janine Niepce.